Tiroler Tageszeitung 1945

Monat:12

- S.119

Suchen und Blättern in knapp 900 Ausgaben und 25.000 Seiten.

Gesamter Text dieser Seite:

Mentog. 31. Dezember 1945

Tiroler Tageszeitung

Nr. 160 Seite 9

S KI-HEIL!

Seht, dort ist ja Fräulein Kleiner, sportlich sweet und einfach toll!

STATISTIK ERN

AHRUNG

Schade, daß es stets in einer Badewanne liegen soll

Hilft denn keiner Fräulein Kleiner ritterlich und — hinterrücks?

Ach, es sehnt sich doch nach einer Schußfahrt in den Schoß des Glücks!

(

Es ist kein Rekördchenfresser

Was es tut, ist in der Tat harmlos — und vielleicht noch besser als ein Heiratsinserat.

IM SUSSEN CAFE

Man schlürft Kaffee und Schlagerfluten, und beides ist voll Sacharin.

]Man gibt der Zeitung und den guten Mitmenschen sich scharfäugig hin.

Man liest Gesichter als Romane des Lebens, hier veröffentlicht.

Sie werben nach geheimem Plane, das happy-end stimmt meistens nicht.

Du bist verliebt in jenes Fräulein und erntest vielleicht bittern Hohn — und kannst doch mindestens so treu sein wie dieser süße Grammophon!

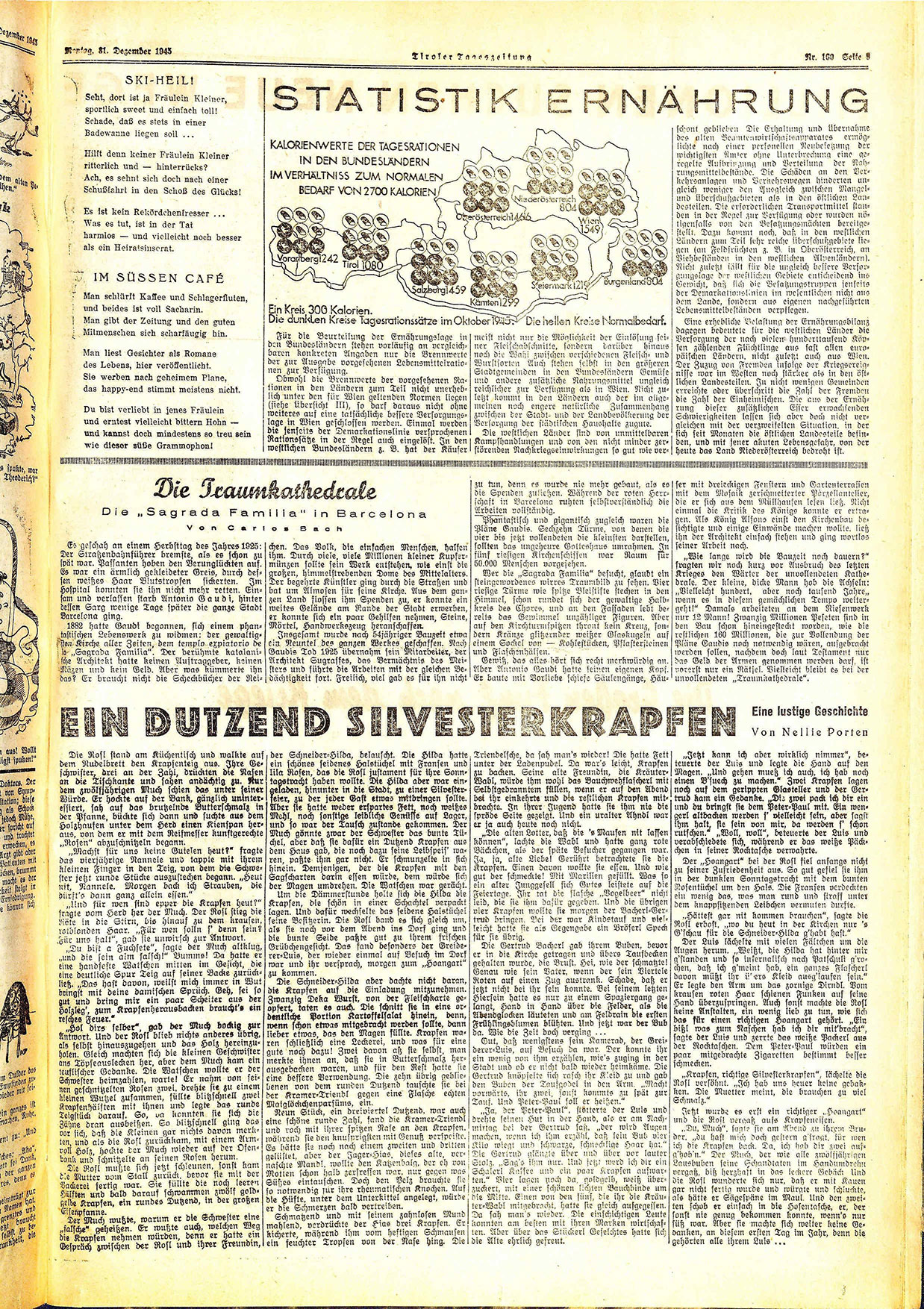

KALORIENWERTE DER TAGESRATIONEN

IN DEN BUNDESLANDERN IM VERFIALTNISS ZUM NORMALEN BEDARF VON 2700

Ein Kreis 300 Kalorien.

Die dunkten Kreise Tagesrutionssätze im C

Für die Beurteilung der Ernährungslage in den Bundesländern stehen vorläufig an vergleichbaren konkreten Angaben nur die Brennwerte der zur Ausgabe vorgesehenen Lebensmittelrationen zur Verfügung.

Obwohl die Brennwerte der vorgesehenen Rationen in den Ländern zum Teil nicht unerheblich unter den für Wien geltenden Normen liegen (siehe übersicht III), so darf daraus nicht ohne weiteres auf eine tatsächliche bessere Versorgungslage in Wien geschlossen werden. Einmal werden die jenseits der Demarkationslinie versprochenen Rationssätze in der Regel auch eingelöst. In den westlichen Bundesländern z. B. hat der Käufer

meist nicht nur die Möglichkeit der Einlösung seiner Fleischabschnitte, sondern darüber hinaus noch die Wahl zwischen verschiedenen Fleisch= und Wurstsorten Auch stehen selbst in den größeren Stadtgemeinden in den Bundesländern Gemüse und andere zusätzliche Nahrungsmittel ungleich reichlicher zur Verfügung als in Wien. Nicht zuletzt kommt in den Ländern auch der im allgemeinen noch engere natürliche Zusammenhang zwischen der Stadt- und der Landbevölkerung der Versorgung der städtischen Haushalte zugute.

Die westlichen Länder sind von unmittelbaren Kampfhandlungen und von den nicht minder zerstörenden Nachkriegseinwirkungen so gut wie ver

schont geblieben Die Erhaltung und übernahme des alten Beamtenwirtschaftsapparates ermöglichte nach einer personellen Neubesetzung der wichtigsten Amter ohne Unterbrechung eine geregelte Aufbringung und Verteilung der Nahrungsmittelbestände. Die Schäden an den Verkehrsanlagen und Verkehrswegen hinderten ungleich weniger den Ausgleich zwischen Mangelund überschußgebieten als in den östlichen Landesteilen. Die erforderlichen Transportmittel standen in der Regel zur Verfügung oder wurden nötigenfalls von den Besatzungsmächten bereitgestellt. Dazu kommt noch, daß in den westlicken Ländern zum Teil sehr reiche überschußgebiete liegen (an Feldfrüchten z. B. in Oberösterreich, an Viehbeständen in den westlichen Alvenländern). Nicht zuletzt fällt für

die ungleich bessere Versorgungslage der westlichen Gebiete entscheidend ins Gewicht, daß sich die Besatzungstruppen jenseits der Demarkationslinien im wesentlichen nicht aus dem Lande, sondern aus eigenen nachgeführten Lebensmittelbeständen verpflegen.

Eine erhebliche Belastung der Ernährungsbilanz dagegen bedeutete für die westlichen Länder die Versorgung der nach vielem hunderttausend Köpfen zählenden Flüchtlinge aus fast allen europäischen Ländern, nicht zuletzt auch aus Wien. Der Zuzug von Fremden infolge der Kriegsereignisse war im Westen noch stärker als in den östlichen Landesteilen. In nicht wenigen Gemeinden erreichte oder überschritt die Zahl der Fremden die Zahl der Einheimischen. Die aus der Ernährung dieser zusätzlichen Esser erwachsenden Schwierigkeiten lassen sich aber doch nicht vergleichen mit der verzweifelten Situation in der sich seit Monaten die östlichen Landesteile befinden, und mit jener akuten Lebensgefahr, von der heute das Land Niederösterreich bedroht ist.

uiniiIIIle ATETATSIEIRENERRIEIRIRRRNIERREERENEIHEREHIHMERILEIRITIRIENEIERNNIEIIRERERRINIHEIIRHNIEREREIHIRRIEIRITEIIERRNNEIIIRRIERREIRIRHRRFRRRKINERERRERRERIHFERRRRLERFIRRERTERERRERIRERSSRCR RE REATERNIHNNNRRINFENIIINNTINIEIUEREIHIIUEHIINNIHREITIRNIIHRHNIIHEHHINEREIHINIHHININTRIREERIIN

Die Iraukathedrale

Die „Sagrada Familla“in Barcelona

Von C arl

Es geschah an einem Herbsttag des Jahres 1925: Der Straßenbahnführer bremste, als es schon zu spät war. Passanten hoben den Verunglückten auf. Es war ein ärmlich gekleideter Greis, durch dessen weißes Haar Blutstropfen sickerten. Im Hospital konnten sie ihn nicht mehr retten. Einsam und verlassen starb Antonio Gaudi, hinter dessen Sarg wenige Tage später die ganze Stadt Barcelona ging.

1882 hatte Gaudi begonnen, sich einem phantastischen Lebenswerk zu widmen; der gewaltigesten Kirche aller Zeiten, dem templo expiatorio de a „Sagrada Familia“. Der berühmte katalaniische Architekt hatte keinen Auftraggeber, keinen Mäten und kein Geld. Aber was kümmerte ihn das? Er braucht nicht die Scheckbücher der Rei

o * Bach

chen. Das Volk, die einfachen Menschen, halsen ihm. Durch viele viele Millionen kleiner Kupfermünzen sollte sein Werk entstehen, wie einst die großen, himmelstrebenden Dome des Mittelalters. Der begehrte Künstler ging durch die Straßen und bat um Almosen für seine Kirche. Aus dem ganzen Land flossen ihm Spenden zu, er konnte ein weites Gelände am Rande der Stadt erwerben, er konnte sich ein paar Gehilfen nehmen, Steine, Mörtel, Handwerkszeug heranschaffen.

Insgesamt wurde nach 54jähriger Bauzeit etwa ein Neuntel des ganzen Werkes geschaffen. Nach Gaudis Tod 1925 übernahm sein Mitarbeiter, der Architekt Sugraffes, das Vermächtnis des Meisters und führte die Arbeiten mit der gleichen Bedächtigkeit fort. Freilich, viel gab es für ihn nicht

zu tun, denn es wurde nie mehr gebaut, als es die Spenden zuließen. Während der roten Herrschaft in Barcelona ruhten selbstverständlich die Arbeiten vollständig.

Phantastisch und gigantisch zugleich waren die Pläne Gaudis. Sechzehn Türme, von denen die vier bis jetzt vollendeten die kleinsten darstellen, sollten das ungeheure Gotteshaus umrahmen. In fünf riesigen Kirchenschiffen war Raum für 50.000 Menschen vorgesehen.

Wer die „Sagrada Familia“ besucht, glaubt ein steingewordenes wirres Traumbild zu sehen. Vier riesige Türme wie spitze Bleistifte stechen in den Himmel, schon rundet sich der gewaltige Halbkreis des Chores. und an den Fassaden lebt bereits das Gewimmel unzähliger Figuren. Aber auf den Kirchturmspitzen thront kein Kreuz, sondern Kränze glitzernder weißer Glaskugeln auf einem Sockel von — Kohlestücken, Pflastersteinen und Flaschenhälsen.

Gewiß, das alles hört sich recht merkwürdig an. Aber Antonio Gaudi hatte seinen eigenen Kopf. Er baute mit Vorliebe schiefe Säulengänge, Häu

ser mit dreieckigen Fenstern und Cartenterrassen mit dem Mosaik zerschmetterter Pörzellanteller, die er sich aus dem Müllhaufen lesen ließ. Nicht einmal die Kritik des Königs konnte er ertragen. Als König Alfons einst den Kirchenbau besichtigte und einige Einwände machen wollte, ließ ihn der Architekt einfach stehen und ging wortlos seiner Arbeit nach.

„Wie lange wird die Bauzeit noch dauern?“ fragten wir noch kurz vor Ausbruch des letzten Krieges den Wärter der unvollendeten Kathedrale. Der kleine, dicke Mann hob die Achseln: „Vielleicht hundert, aber noch tausend Jahre, wenn es in diesem gemächlichen Tempo weitergeht!“ Damals arbeiteten an dem Riesenwerk nur 12 Mann! Zwanzig Millionen Peseten sind in den Bau schon hineingesteckt worden, wie die restlichen 160 Millionen, die zur Vollendung der Pläne Gaudis noch notwendig wären, aufgebracht werden sollen, nachdem doch laut Testament nur das Geld der Armen genommen werden darf, ist vorerst nur ein Rätsel. Vielleicht bleibt es bei der unvollendeten „Traumkathedrale“.

NNSUIEENS BIIVESIERRRAPTEN

Eine lustige Geschichte

Von Nellie Porten

Die Rosl stand am Küchentisch und walkte auf dem Nudelbrett den Krapfenteig aus. Ihre Geschwister. drei an der Zahl, drückten die Nasen an die Tischkante und sahen andächtig zu. Nur dem zwölfjährigen Much schien das unter seiner Würde. Er hockte auf der Bank, gänzlich uninteressiert, sah auf das brutzelnde Butterschmalz in der Pfanne, bückte sich dann und suchte aus dem Holzhaufen unter dem Herd einen Kienspan heraus, von dem er mit dem Reifmesser kunstgerechte „Rosen“ abzuschnitzeln begann.

„Machst für uns keine Gutelen heut?“ fragte

das vierjährige Nannele und tappte mit ihrem kleinen Finger in den Teig, von dem die Schwester jetzt runde Stücke auszustechen begann. „Heut nit, Nannele. Morgen back ich Strauben, die dürft"s dann ganz allein essen.“

„Und für wen sind epper die Krapfen heut?“ fragte vom Herd her der Much. Der Rosl stieg die Röte in die Stirn, bis hinauf zu dem krausen, rotblonden Haar. „Für wen solln s’ denn sein? Für uns halt“, gab sie unwirsch zur Antwort.

„Du bist a Fuchsete“. sagte der Much altklug, „und die sein alm falsch!“ Bumms! Da hatte er eine handfeste Watschen mitten im Gesicht, die eine deutliche Spur Teig auf seiner Backe zurückließ. „Das hast davon, weilst mich immer in Wut bringst mit deine damischen Sprüch. Geh, sei so gut und bring mir ein paar Scheiter aus der Holzleg", zum Krapfenherausbacken braucht"s ein

relchen Seiter, eber“, gab der Much bockig zur Antwort. Und der Rosl blieb nichts anderes übrig, als selbst hinauszugehen und das Holz hereinzuholen. Gleich machten sich die kleinen Geschwister ans Töpfeauslecken her, aber dem Much kam ein teuflischer Gedanke. Die Watschen wollte er der Schwester heimzahlen, warte! Er nahm von seinen geschnitzelten Rosen zwei, drehte sie zu einem kleinen Wutzel zusammen, füllte blitzschnell zwei Krapfenhälften mit ihnen und legte das runde Teigstück darauf. So, va konnten sie sich die Zähne dran ausbeißen. So blitzschnell ging das vor sich, daß die Kleinen gar nichts davon merkten, und als die Rosl zurückkam, mit einem Armroll Holz, hockte der Much wieder auf der Ofenbank und schnitzelte an seinen Rosen herum.

Die Rosl mußte sich jetzt schleunen, sonst kam die Mutter vom Stall zurück. bevor sie mit der Backerei fertig war. Sie füllte die noch leeren Hälften und bald darauf schwammen zwölf goldgelbe Krapfen, ein rundes Dutzend, in der großen

Der Much wußte, warum er die Schwester eine „falsche“ geheißen. Er wußte auch, welchen Weg die Krapfen nehmen würden, denn er hatte ein Gespräch zwischen der Rosl und ihrer Freundin,

der Schneider=Hilda, belauscht. Die Hilda hatte ein schönes seidenes Halstüchel mit Fransen und lila Rosen, das die Rosl iustament für ihre Sonntagstracht haben wollte. Die Hilda aber war eingeladen, hinunter in die Stadt, zu einer Silvesterfeier, zu der jeder Gast etwas mitbringen sollte. Aber sie hatte weder erspartes Fett noch weißes Mehl, noch sonstige leibliche Genüsse auf Lager, und so war der Tausch zustande gekommen. Der Much gönnte zwar der Schwester das bunte Tüchel, aber daß sie dafür ein Dutzend Krapfen aus dem Haus gab, die noch dazu seine Leibspeis’ waren, paßte ihm gar nicht. Er schmunzelte in sich hinein. Demjenigen, der die Krapfen mit den Sagscharten darin essen würde, dem würde sich der Magen umdrehen. Die Watschen war gerächt.

Um die Dämmerstunde holte sich die Hilda die Krapfen, die schön in einer Schachtel verpackt lagen. Und dafür wechselte das seidene Halstüche! seine Besitzerin. Die Rosl band es sich gleich um, als sie noch vor dem Abend ins Dorf ging und die bunte Seide paßte gut zu ihrem frischen Grübchengesicht. Das fand besonders der Greiderer=Luis, der wieder einmal auf Besuch im Dorf war und ihr versprach, morgen zum „Hoangart“ zu kommen.

Die Schneider=Hilda aber dachte nicht daran, die Krapfen auf die Einladung mitzunehmen. Zwanzig Deka Wurst, von der Fleischkarte geopfert, taten es auch. Die schnitt sie in eine ordentliche Portion Kartoffelsalat hinein, denn, wenn schon etwas mitgebracht werden sollte, dann lieber etwas, das den Magen füllte. Krapfen waren schließlich eine Leckerei, und was für eine gute noch dazu! Zwei davon aß sie selbst, man merkte ihnen an, daß sie in Butterschmalz herausgebacken waren, und für den Rest hatte sie eine bessere Verwendung. Die zehn übrig gebliebenen von dem runden Dutzend tauschte sie bei der Kramer=Triendl gegen eine Flasche echten Maiglöckchenparsüms, ein.

Neun Stück, ein dreiviertel Dutzend, war auch eine schöne runde Zahl, fand die Kramer=Triendl und roch mit ihrer spitzen Nase an den Krapfen. während sie den knusprigsten mit Genuß verspeiste. Es hätte sie noch nach einem zweiten und dritten gelüstet, aber der Jager=Hias, dieses alte, vernaschte Mandl, wollte den Katzenbalg, der eh von Motten schon halb zerfressen war. nur gegen was Süßes eintauschen. Doch den Pelz brauchte sie so notwendig für ihre rheumatischen Knochen. Auf die Hüfte, unter dem Unterkittel angelegt, würde

er die Schmerzen bald vertreiben.

Schmatzend und mit seinem zahnlosen Mund mahlend, verdrückte der Hias drei Krapfen. Er kicherte, während ihm vom heftigen Schmausen ein feuchter Tropfen von der Nase hing. Die! d

Triendelsche, da sah man"s wieder! Die hatte Fett unter der Ladenpudel. Da war"s leicht, Krapfen zu backen. Seine alte Freundin, die KräuterWabl, würde ihm wohl das Bauchwehflascherl mit Selbstgebranntem füllen, wenn er auf den Abend bei ihr einkehrte und die restlichen Krapfen mitbrachte. In ihrer Jugend hatte sie ihm nie die spröde Seite gezeigt. Und ein uralter Ahndl war er ja auch heute noch nicht.

„Die alten Lotter, daß die "s Mausen nit lassen können“, lachte die Wabl und hatte ganz rote Bäckchen, als der späte Besucher gegangen war. Ja, ja, alte Liebe! Gerührt betrachtete sie die Krapfen. Einen davon wollte sie essen. Und wie gut der schmeckte! Mit Marillen gefüllt. Was so ein alter Junggesell sich Gutes leistete auf die Feiertage. Ihr tat die flasche „Vogelbeer“ nicht leid, die sie ihm dafür gegeben. Und die übrigen vier Krapfen wollte sie morgen der Bacherl=Gertrud bringen. Bei der war Kindstauf und vielleicht hatte sie als Gegengabe ein Bröserl Speck für sie übrig.

Die Gertrud Bacherl gab ihrem Buben, bevor er in die Kirche getragen und übers Taufbecken gehalten wurde, die Brust. Hei, wie der schmaßtel Genau wie sein Vater, wenn der sein Viertele Roten auf einen Zug austrank. Schade, daß er jetzt nicht bei ihr sein konnte. Bei seinem letzten Hiersein hatte es nur zu einem Spaziergang gelangt, Hand in Hand über die Felder als die Abendglocken läuteten und am Feldrain die ersten Frühlingsblumen blühten. Und jetzt war der Bub da. Wie die Zeit doch verging...

Gut, daß wenigstens sein Kamerad, der Greiderer=Luis, auf Besuch da war. Der konnte ihr ein wenig von ihm erzählen, wie"s zuging in der Stadt und ob er nicht bald wieder heimkäme. Die Gertrud knöpfelte sich rasch ihr Kleid zu und gab den Buben der Taufgodel in den Arm. „Macht vorwärts, ihr zwei, sonst kommts zu spät zur Tauf. Und Peter=Paul soll er heißen.“

„Ja, der Peter=Paul“, stötterte der Luis und drehte seinen Hut in der Hand, als er am Nachmirtag bei der Gertrud saß, „der wird Augen machen, wenn ich ihm erzähl, daß sein Bub vier Kilo wiegt und schwarze, schnecklige Haar hat.“ Die Gertrud glängte über und über vor lauter Stolz. „Sag"s ihm nur. Und jetzt werd ich dir ein Schalerl Kassee und ein paar Krapfen auswarten.“ Vier lagen noch da, goldgelb, weiß überzuckert, mit einer schönen lichten Bauchbinde um die Mitte. Einen von den fünf, die ihr die Kräuter=Wabl mitgebracht, hatte sie gleich aufgegessen. Da sah mans wieder. Die einschichtigen Leute konnten am besten mit ihren Marken wirtschaften. Aber über das Stückerl Geselchtes hatte sich die Alte ehrlich gefreut.

t] „Jetzt kann ich aber wirklich nimmer“, beteuerte der Luis und legte die Hand auf den =Magen. „Und gehen mueß ich auch ich hab noch einen B"suech zu machen.“ Zwei Krapfen lagen noch auf dem gerippten Glasteller und der Gertrud kam ein Gedanke. Die zwei pack ich dir ein und du dringst sie dem Peter=Paul mit. Ein wengerl altbacken werden s’ vielleicht sein, aber sagst ihm halt, sie sein von mir, da werden s’ schon rutschen.“ „Woll, woll“, beteuerte der Luis und verabschiedete sich, während er das weiße Päckchen in seiner Rocktasche verwahrte.

Der „Hoangart“ bei der Rosl fiel anfangs nicht zu seiner Zufriedenheit aus. So gut gefiel sie ihm in der dunklen Sonntagstracht mit dem bunten Rosentüchel um den Hals. Die Fransen verdeckten ein wenig das, was man rund und straff unter dem knappsitzenden Leibchen vermuten durfte.

„Hättest gar nit kommen brauchen“, sagte die Rosl erbost, „wo du heut in der Kirchen nur "s G"schau für die Schneider=Hilda a"habt hast.“

Der Luis lächelte mit vielen Fältchen um die Augen herum. „Weißt, die Hilda hat hinter mir g"standen und so infernalisch nach Patschuli grochen, daß ich g"meint hab. ein ganzes Flascherl davon müßt ihr üsers Kleid ausg"laufen sein.“ Er legte den Arm um das zornige Dirndl. Vom krausen roten Haar schienen Funken auf seine Hand überzuspringen. Auch sonst machte die Rosl keine Anstalten, ein wenig lieb zu tun, wie sich das für einen richtigen Hoangart gehört. „Ein bißl was zum Naschen hab ich dir mit bracht“, sagte der Luis und zerrte das weiße Packerl aus der Rocktaschen. Dem Peter=Paul würden ein paar mitgebrachte Zigaretten bestimmt besser schmecken.

„Krapfen, richtige Silvesterkrapfen“, lächelte die Rosl versöhnt. „Ich hab uns heuer keine gebakken. Die Muetter meint, die brauchen zu viel Schmalz.“

Jetzt wurde es erst ein richtiger „Hoangart“ und die Rosl vergaß aufs Krapfenessen.

„Du, Much“, saafe sie am Abend zu ihrem Bruder, „du hast mich doch gestern gfragt, für wen ich die Krapfen back. Da, ich hab dir zwei aufg’hob"n.“ Der Much. der wie alle zwölfjährigen Lausbuben seine Schandtaten im Handumdrehn vergaß, biß herzhaft in das leckere Gebäck Und die Rosl wunderte sich nur, daß er mit Kauen gar nicht fertig wurde und würgte und schluckte, als hätte er Sägespäne im Maul. Und den zweiten schob er einfach in die Hosentasche, er, der sonst nie genug bekommen konnte, wenn"s nur süß war. Aber sie machte sich weiter keine Gedanken, an diesem ersten Tag im Jahr, denn die gehörten alle ihrem Luis...

,